料

で

始

め

る

- ブログ

- 日本における未来の働き方と人材育成

日本における未来の働き方と人材育成

2025年08月21日

目次

デジタル技術が人の働き方を大きく変える可能性

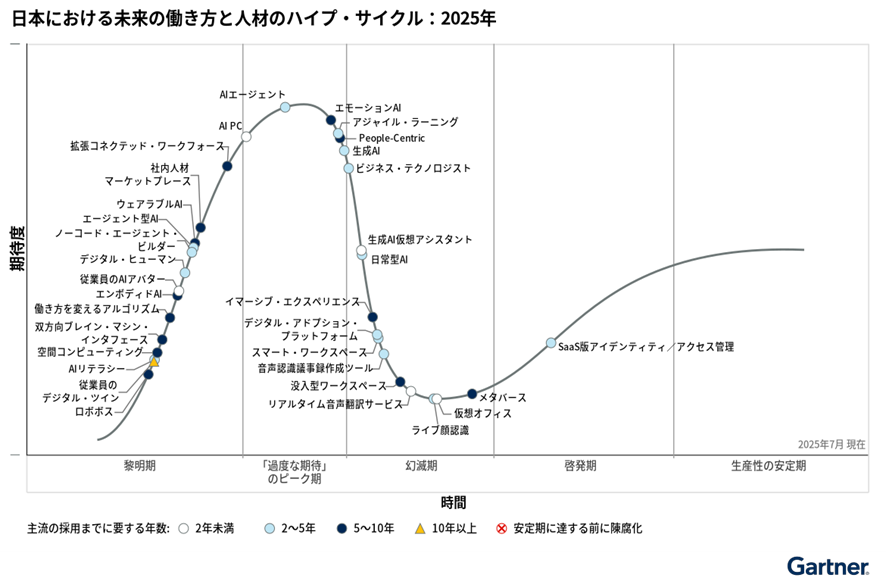

2025年8月19日、ガートナージャパン株式会社は、「日本における未来の働き方と人材のハイプ・サイクル:2025年」を発表しました[1]。ハイプ・サイクルとは、イノベーションが過度にもてはやされる期間を経て幻滅期を迎え、最終的には市場や分野でその重要性や役割が理解されるという段階を踏まえて進化する共通のパターンを描いたものです。イノベーションの成熟度と採用度、それらが実際のビジネス問題の解決や新たな機会の活用にどのように関連するかを図示しています。

この発表の中でガートナーは、かつてないほどの激しい変化の時代にあって、企業は、デジタル技術を経営戦略に組み込み、ワークプレース(仕事場)を短・中・長期的な視点で進化させる必要に迫られていると言及しています。

ガートナーの針生ディレクターは、「生成AIやAIエージェントは、人の働き方を大きく変える可能性があり、これを駆使できる企業はワークスタイルを時代に合うものへ変化させ、さらなる成長や持続可能性を実現できます。企業は、柔軟で快適な働き方を実現すべく積極的に取り組み、優秀な人材を引き付け、競争力を維持する必要があります」と言っています。

今回発表したハイプ・サイクルでは、働き方を広く捉え、下記の4つの観点から特に注目すべき技術やトレンドを取り上げています。

- ワークプレース・インフラストラクチャの近代化

- 人や組織の在り方、人材育成

- 新たな働き方を支えるもの

- 新興技術、デジタル・トランスフォーメーション (DX) 関連

Placul(プラカル)は、“プラカルに込めた想い”に記載[2]の通り、「人」や「ナレッジ」をつなげることで、個人と組織がともに成長し続ける職場DXを提供します。弊社では、この新しい時代の働き方を「デジタルワーク」と称し、働く場所や時間に左右されない未来の働き方の実現に向けて取り組んでいます。今回のガートナーの発表における「未来の働き方」に関連する新しい技術やトレンドを意識しながら拡張を続けています。

2025年の注目すべき技術/トレンド

ガートナーの「日本における未来の働き方と人材のハイプ・サイクル:2025年」において、注目すべき点は以下の2つです。

■AI関連技術

テクノロジやトレンドの多くにAI関連の技術が組み込まれるようになっています。例えば、ワークプレースの近代化では、AI PCやAIによる音声認識議事録作成ツール、新たな働き方では、日常型AIやAIエージェント、ノーコード・エージェント・ビルダーなど、AIが組み込まれたものが多く、AIと共生する時代の働き方がより明確になりつつあります。

■人材や組織に関するトレンドの進化

社内人材をスキルベースで管理する社内人材マーケットプレースや仕事と成果を結び付けるアジャイル・ラーニング、AI学習におけるAIリテラシーなど、人材と育成に関するさまざまなトレンドの重要性が増しています。

ガートナーは、いつでもどこでも柔軟に働き、テクノロジや適切なアプローチで仕事の質や生産性、俊敏性を高めるデジタルな仕事空間をデジタル・ワークプレースと呼んでいます。単なるデジタル化とは異なり、人や組織の在り方も含めた企業の成長や革新戦略の一環として実現されます。弊社は、こうした仕事空間で働くことそれ自体を「デジタルワーク」と称しています。

ガートナーは、多くの日本企業では、日常的なハイブリッド・ワークを受け入れつつ、さらに進んだ未来の働き方を再考する機会が到来していると考えています。ここでは、人を中心とした働き方や働く環境をビジネス部門や人事部門などと議論し、自社を魅力的な企業とすることが不可欠です。そのためにもデジタル・ワークプレースを変革する様々な技術とその活用スキルの重要性が増しているというのが今回のガートナーの発表の重要なポイントとなります。

人材育成を例として考える

今回のガートナー発表以前から、未来の働き方は、デジタル技術のイノベーションと働く人材の進化により、今とはまったく異なるものとなると言われています。「働き方」は業種や規模、職種によってあまりに多様なので、ここではすべてに共通の課題である「人材育成」を例にとり、現在行われている代表例をざっと見てみましょう。

人材育成を例にするといっても、「必要な人材」を定義しないと、どういう育成をするのか決められません。必要な人材の定義も多様ですから、一概には言えませんが、以下の4つくらいが一般的です。

■柔軟性のある人材

ニーズの多様化、インターネットの普及によるグローバル化などを背景に、従来の仕事の進め方や考え方が通用しなくなっています。変化はこれからも必ず起きます。このことから、環境の変化や今後の社会の動きに対して、スピーディーかつ柔軟性のある対応ができる人材はますます必要とされています。

■専門知識・能力の高い人材

「この分野でなら誰にも負けない」という分野を持つ人材。さらにその分野が、他社が参入しにくい市場であったり、将来の成長性が高い分野であればなお良いと考えられます。

■自発的に行動できる人材

成長企業では上意下達ではなく、有機的に社員が活動することが多くなりました。指示や命令を待って行動を起こす、いわゆる「指示待ち」タイプの人材ではなく、自分の頭で考え、自主的に行動を起こすことのできる人材が望ましいといえます。

■コミュニケーション能力の高い人材

「自分の意志を相手に正確に伝えることができる」「相手の話を正確に理解し、もし分からない部分があったら質問する」という基本がしっかりできている人は意外と少ないと言われます。従って、この基本がしっかりできている人材は貴重な戦力といえるでしょう。また、仕事が少人数チームで実行されることを考えると、人とのコミュニケーションを大切にし、相手のよいところを引き出すことのできる人材が望ましいでしょう。

これらのことを踏まえて、主な職種ごとに必要な人材を考えてみると、以下の通りになります。

営業部門の必要な人材例

競争が激化する中、営業力の強化は最大の関心事です。会社経営の成否は営業力によって決まるといっても過言ではなく、利益体質への改善、賃金レベルの引き上げ、将来を見据えての先行投資など、すべての積極的な企業活動は営業力の強化による業績の向上が前提となっています。

営業部門において必要とされる人材を一般論で定義すると以下になるでしょう。

● 営業活動に必要な情報を素早く収集し、それを分析して活用できる

● いわゆる御用聞きではなく、顧客ニーズをとらえた提案型の営業ができる

● テクニカルな知識を身に付けて、より専門的な営業活動ができる

● 顧客を納得させるプレゼンテーションができる

● 顧客とよい信頼関係をつくることができる

製造・開発部門の必要な人材例

海外から高品質で価格競争力のある製品が数多く輸入されるご時世。国内だけでなく海外の企業も相手にした、コスト面・品質面での競争が一層激しさを増しており、その結果として、各企業とも新製品・新技術の開発などの革新的な対応が求められています。

製造・開発部門において必要とされる人材を一般論で定義すると以下になるでしょう。

● 市場のニーズをくみ取るためのマーケティング能力を有している

● コストダウンと品質向上を達成するため、適切な現状分析やデータ解析ができる

● 優れた開発計画の立案とその管理ができる

● 業務の改善、革新のために積極的な行動ができる

● 高度の専門知識・技術を有し、進取の気性に富んでいる

● 優れた情報技術(IT)力を有している

管理部門の必要な人材例

国内の中堅・中小企業において、総務、人事、経理などの管理部門に属する社員への専門的な教育は、O J T 、自己啓発並びに社外セミナーに時折参加させる程度というのが実情で、あまり人材育成に力を入れているとはいえません。しかし実は、労働問題や年金問題に関する法制度がどんどん変わってきていることから、専門的に対応できる人材を育成することが急務となっています。

管理部門において必要とされる人材を一般論で定義すると以下になるでしょう。

● 担当業務(経理、人事、総務など)に関する専門知識を有している

● 業務の改善・革新をするための仕組みを構築することができる

● 関係各部門との利害関係を上手に調整することができる

人材育成で実施されていること

必要な人材の定義ができましたので、このような人材を育てるために企業は何をしているかを見てみましょう。国内では大企業と呼ばれる会社は0.3%で、残りの99.7%が中小企業です。中小企業が人材育成を行ううえでの環境には、現実問題として以下の3点があります。

● 素質のある優良な人材を集めにくい(集まらない)

● 研修体系がしっかりしておらず、O J T に依存せざるを得ない

● 人材開発に割ける予算や時間が不足している

その反面、社員数が少ないため大企業では行いづらい「個々の主体性」を尊重することができます。この点を最大限に生かした人材育成を進めるケースがよく見られます。

■研修の実施

人材育成を効果的に行うために、研修は必須です。研修を受講することにより、普段の仕事では習得できない専門的事項を習得できたり、同じ境遇の社員と意見交換をすることにより、スキルアップを図ることが可能になります。

しかしながら、現実には大企業以外では、研修にはあまり時間もコストもかけることができません。従って、研修はシンプルなもので十分で、むしろO J T や自己啓発のほうに重きを置くのが現実的な選択です。

■O J Tの実施

人材育成を行ううえでO J T の果たす役割は大きいです。O J T とは、管理職や先輩が日常業務を通じて指導育成を行うこと。O J T を上手に行うことにより社員の成長が期待できますが、それだけではなく、OJTを通じて教える側も成長するという効果も期待できます。

教える側は、社員の状況(仕事環境、仕事ぶり、性格など)から現在のレベルを正確に把握し、育って欲しいレベル(目標レベル)とのギャップを認識し、そのギャップを埋めるためにはどうすればよいかについて熟慮しなければいけません。それがしっかりできていれば、おのずとO J T を通じて何を行えばよいかについて分かってくるはずです。つまり、日常の接触を十分にしていれば、「何を教えればよいか」ということが自然とみえてくるのです。このことから、教える側にはコミュニケーション能力が必須ともいえます。

ときどき、教える側が「年月が経てば自動的に育っていくもの」とか、「やる気がないので仕事を任せられない」と思い込んでいる場合があります。これではOJTがうまくいくわけがありません。どんな人間も自主性や向上意欲は兼ね備えており、興味や関心を起こせば全力を尽くして業務を行うという前提で実施しないと回らないのがOJTという人材育成です。

また、1~2回指導したくらいで業務に習熟する人間というのはまれな存在であり、何度も何度も繰り返していくうちに業務に習熟していくものだいうことも念頭においてO J T を行う必要があります。

以上を踏まえて、職種ごとの人材育成の実施例についてみてみましょう。

営業部門の人材育成例

● これまでの自社の新規顧客開拓の成功事例や失敗事例を営業社員同士で披露させ、今後の営業活動に役立つポイントを共有化する

● 中堅営業社員を中心としてプロジェクトチームを編成し、自社の提案営業の手法を構築する

● 自社の扱う商品に関する専門知識や商談技術について、公的資格取得の奨励や、どの程度身に付いているかを図るための客観基準を設定し、それに基づき社内資格認定制度を実施する

● プレゼンテーション技術に関して、ベテランの営業社員にノウハウを披露させ、それを若手営業社員にも共有させるようにする

● プレゼンテーション資料の作成を支援するソフトウェアの使い方についての社内講習会を行う

製造・開発部門の人材育成例

● コストダウンや品質向上といった自社の取り組みが、実際にどの程度の成果を生み出しているのかを調査し、問題点があれば関係部署、関連会社と解決策を議論する

● 同業者の工場見学や合同での勉強会を実施し、現状の問題点などについての意見交換を行う

● 公的資格取得の奨励や、公的資格のない分野では社内で独自の基準を設定し、社内技能資格認定制度として実施する

● 最新技術や特許に関する知識の習得のために、社内勉強会を実施する

● 今後の商品の共同開発を念頭において、関連企業の開発担当者との交流会を定期的に行う

● 市場のニーズをしっかりととらえた研究開発を行うため、マーケティング研修会を実施する

管理部門の人材育成例

● 各種通信講座や夜間講座の中から、会社としての推薦講座を選定し、その講座の受講費用援助制度を導入する

● 公的資格の取得を奨励し、資格取得者には特別手当などの優遇制度を導入する

● 社外の専門家もしくは社内のベテラン社員を講師として、時間外および休日に自由参加型の定期的な社内勉強会を開催する

● 各社員に担当業務に関する工夫・改善目標を設定させ、定期的に管理部門全体で成果発表会を行う

デジタル技術が人材育成を大きく変える可能性

ここまで、多くの企業で行われている人材育成の実際を「働き方」の例として見てきました。本質としては、研修とOJTという2つの手法を核とし、担当業務ごとに工夫をこらしている現実が分かります。次に、ここにデジタル技術を適用した場合の可能性について考えてみます。

デジタル技術は多様で幅広いため、ここではそのうち「生成AI」を人材育成に活用した場合の可能性について具体的なアイデアを挙げてみます。

研修におけるスキル習得の加速と個人別最適化

■パーソナライズされた学習体験

生成AIは社員一人ひとりのスキルレベルや学習スタイルに合わせて、最適な教材やトレーニングプランを提供できます。まるで“AIパーソナルトレーナー”のような存在にできるため、個々人に最適化され、特に習熟の早い社員のスキル習得を加速化します。

■即時フィードバックと対話型学習

生成AIはテキストや音声で対話できるのが大きな特徴です。研修受講中の社員が質問すれば即座に答えが返ってくる環境が整い、理解の定着が早まります。従来型eラーニングでも対話型のものがありますが、対話の幅広さと深さで生成AIは従来型を圧倒するでしょう。

実務スキルの強化とOJTの進化

■業務中のリアルタイム支援

OJTは上司や先輩社員が面倒を見るというスタイルですが、その一部を生成AIが担います。例えば、営業資料の作成やメール文面の改善など、生成AIがその場でリアルタイムに提案・添削してくれるため、学びながら成果を出す「働きながら育つ」環境が実現します。

■ロールプレイやシミュレーションの自動化

OJTでは上司や先輩が仮想顧客となりロールプレイを通じて実践の予行演習を実施することがあります。顧客対応やプレゼン練習など、生成AIが仮想の相手役を務めることで、実践的なトレーニングがいつでも可能になる可能性があります。

人材育成戦略の再構築

■人材育成コストの削減と効率化

生成AIが上司や先輩のOJTの一部を代わりに実施したり、研修講師の人件費や教材作成の手間が減り、より少ないリソースで高品質な教育を実施できる可能性があります。

■スキルギャップの可視化と対応

AIが社員のスキルや知識レベルを分析し、どこにギャップがあるかを明示することで育成の優先順位が明確になります。

ここまでは良いことづくめのように思えますが、もちろん留意すべき点もあります。生成AIの技術は日々進歩しており、それはこの技術がまだまだ完全ではなく、発展の余地があるからです。

特によく聞くのが、生成AIが出力する「情報の正確性と倫理性」です。AIが提供する情報が常に正しいとは限らないため、実務に携わる人材育成という観点では、ファクトチェックや倫理的な判断力を育てる教育も必要です。

また、育成対象が“人間”ですから、人間らしさの育成にも留意が必要です。共感力、創造性、リーダーシップなど、AIでは代替できない“人間力”の育成がより重要になります。

今回は生成AIを例に、デジタル技術が人材育成を変える可能性について述べました。誰もが、いつでも、どこでも、質の高い学びにアクセスできる時代。そうした環境の中で、当然のように働き方も変化するはずです。企業はこの流れをどう活かすかで、競争力に大きな差が生まれるでしょう。

日本の未来の働き方は、デジタル技術の応用抜きでは考えられない時代になっています。

[1] https://www.gartner.co.jp/ja/newsroom/press-releases/pr-20250819-future-work-hc

[2] https://placul.jp/about/

|

データ・アプリケーション Placulマーケティングチーム |

| 経歴・実績 株式会社データ・アプリケーションは、日本を代表するEDIソフトウェアメーカーです。設立は1982年、以来EDIのリーディングカンパニーとして、企業間の取引を円滑に効率化するソリューションを提供しています。1991年からは日本の標準EDIの開発やSCM普及にも携わっており、日本のEDI/SCM発展に寄与してきました。現在は、EDI/SCM分野のみならず、企業が所有していデータの活用についてもビジネススコープを広げています。ハブとなるデータ基盤提供を始めとして、さまざまな角度から幅広く研究・分析を行っており、その提言を通じて企業のDX推進を後押ししています。 |

|